近日,武汉纺织大学伯明翰学院的李万军教授及其团队将数字技术(AR)运用于博物馆设计教育中,取得显著进展,相关研究成果发表于《Frontiers in Psychology》期刊(JCR学科分区为Q2)。该论文由伯明翰学院李万军教授担任第一通讯作者,武汉纺织大学为第一单位,程安萍博士为一作共同完成。该研究从心理学维度探讨了AR在博物馆设计教育中的应用,尤其是对学习的目的、动机和成果等方面的影响。

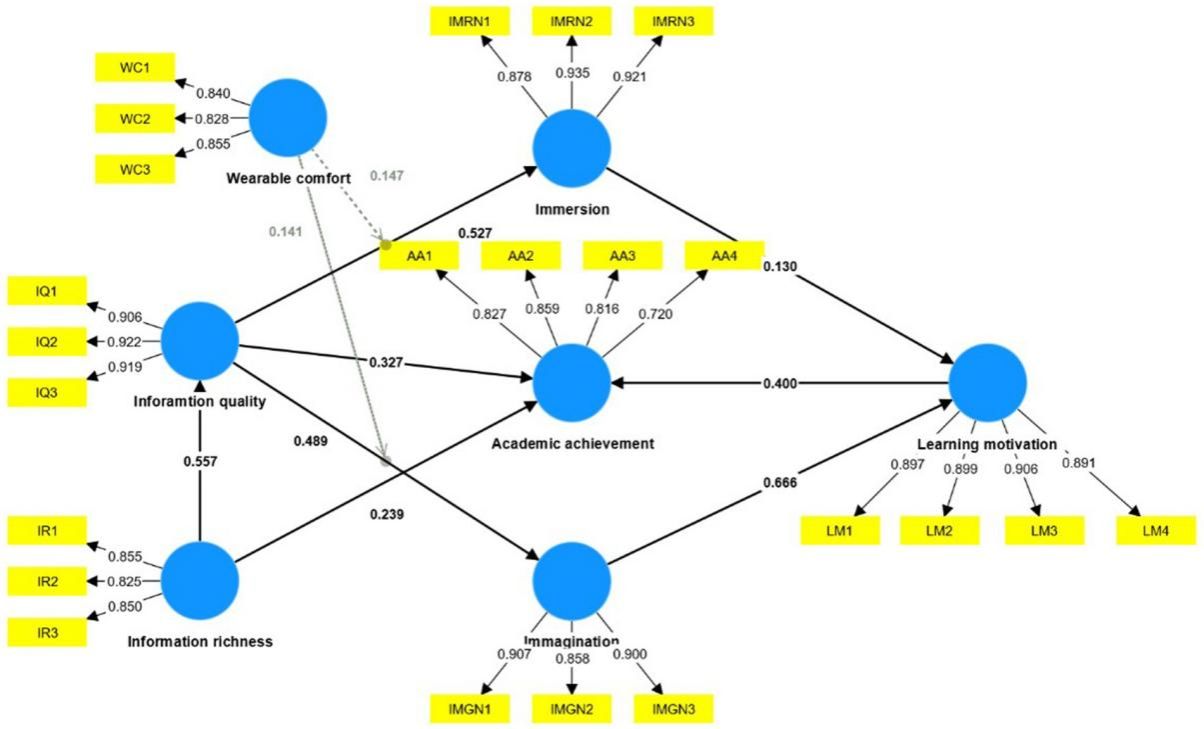

在这项研究中,团队采用了基于PLS-SEM的量化研究方法,调查了266名武汉自然历史博物馆游客的AR互动体验。研究发现,信息质量显著正向影响沉浸感、想象力和学术成果,信息丰富度则对学术成果产生了正向影响。此外,信息质量在信息丰富度与沉浸感/想象力之间起到中介作用,沉浸感和想象力则在信息质量与学习动机之间起到中介作用,最终学习动机对学术成就产生正向影响。

图1.PLS结构模型结果

研究背景

在数字化转型驱动文博产业升级的宏观背景下,博物馆教育正在经历从传统实体空间向虚实融合智慧生态系统的范式变革。本研究立足数字文化教育领域的新需求,聚焦智能交互技术赋能下的博物馆设计教育平台架构创新,着力探索数字化学习场景中人机协同机制的构建路径。通过整合扩展现实(XR)、物联网感知与大数据分析等技术模块,研究团队系统剖析了混合现实环境中多维学习要素的耦合关系,为构建具备认知增强功能的智慧教育平台提供了理论框架。该研究突破了单一技术工具应用的局限,致力于建立覆盖终端交互、内容服务与效果评估的数字化教育闭环体系,对文化场馆教育服务模式创新具有重要启示。

图2.基于AR的博物馆展览示例

研究简介

本研究基于教育数字化转型方法论,构建了博物馆智慧教育平台的三维评估模型(技术感知层-认知体验层-学习成效层)。通过对266名用户的多维度行为数据分析,采用偏最小二乘结构方程模型(PLS-SEM)解构了数字化学习场域中技术赋能效应的传导机制。研究发现:平台的多模态感知交互系统通过刺激用户的具身认知(Embodied Cognition),可显著提升知识建构效能(β=0.387, p<0.001),其中空间计算技术实现的虚实融合度对学术成就的标准化路径系数达0.672。研究创新性地提出数字教育平台的"双螺旋"优化路径——在技术架构层面建立用户行为数据建模与自适应反馈机制,在服务设计层面形成认知神经科学与教育技术学的跨学科融合方案。成果为智慧博物馆建设提供了包含硬件接口标准、内容开发框架和效果评估体系的全栈解决方案,对教育新基建背景下的数字文化服务平台建设具有范式参考价值。

该研究由伯明翰时尚创意学院李万军教授担任第一通讯作者,武汉纺织大学为第一单位,程安萍博士为一作共同完成。相关研究成果以“Exploring psychological dimensions of augmented reality in education: a study on learning motivation and achievement in museums”为题发表于Frontiers in Psychology。